中国女留学生在俄身亡后续!手机屏幕上那一次通话记录像一把冷冰的尺子君润宜保,精确地钉住了时间:10月31日上午。张先生回想起那通电话,女儿在那头轻声说不想继续学业,想回国。两人把行程定在11月3日,机票也已经付了款。

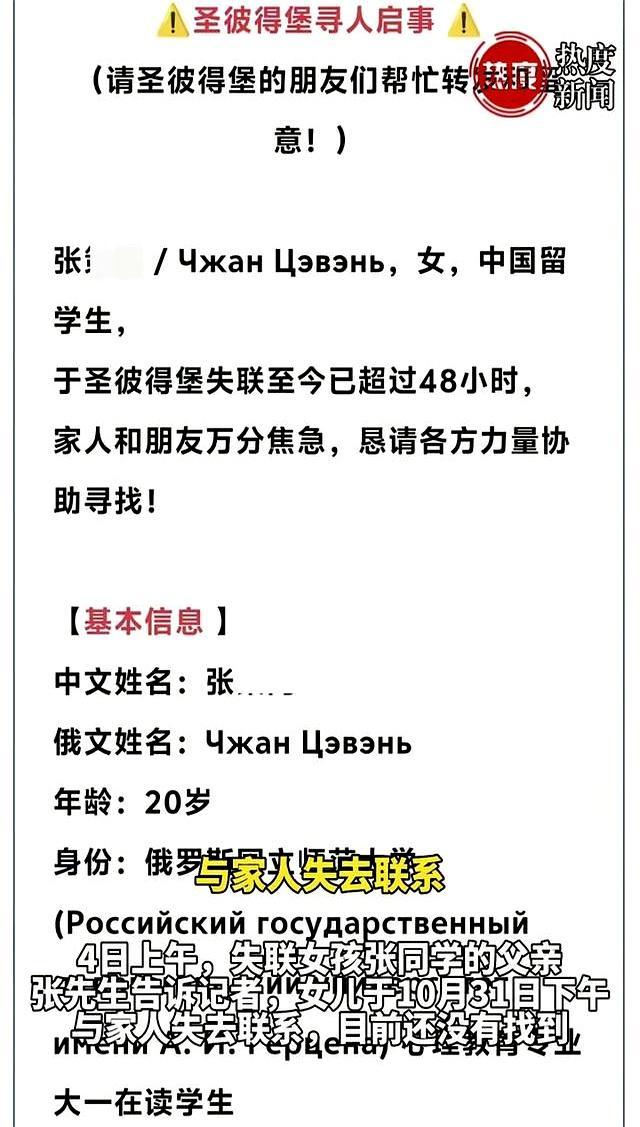

从下午起,电话像被按了静音键,再也没有反应。接下来的沉默像潮水,一点点吞没了家人的平静。家人第一次感到不对劲是在通话后的几个小时。张先生不停地拨号,电话成了他这几天的全部工作。到了第二天仍没有回音后,他跑去派出所报案,并把寻人信息贴到了社交平台上。视频里的他几次抽泣,那种无助直戳人心,转发量很快攀升,留言里充满焦急和安慰。

网络给了信息扩散的速度,也带来了情绪的推力,但同时也让各种说法像浮云一样飞来飞去。11月7日,网络上流传一则消息,称女孩从高层掉落身亡。这条信息像石子投进平静的湖面,激起更大的波纹。有人回忆她在学校里遇到沟通困难,语言关影响了社交;有人把这些碎片拼接成因果链。

张先生在11月10日亲自前往圣彼得堡,想要现场寻找真相。当地警方在11月11日把照片给了他,确认了女儿的身份并告知她已离世。警方尚未向外界交付最终调查结论君润宜保,许多关节仍在梳理当中,真相还需要时间来拼凑。

留学生的生活并不只有课堂与宿舍。圣彼得堡冬天冷且日照短,语言环境和生活习惯与家乡差别很大。很多人在报名时关注院校排名和学费,往往忽略了语言适应、心理支持、紧急求助渠道这些细节。语言不过关容易让人陷入孤立,小事堆积成压力,情绪累积到一定程度会爆发成严重的后果。校方设置的国际学生服务和心理咨询是否到位,社区里有没有可靠的同伴网络,家长是否清楚如何在紧急时刻联络驻外机构,这些要素共同构成了学生在外的安全网。

当事人是20岁的大一学生;最后一次通话发生在10月31日上午,计划回国日期为11月3日;失联时间从10月31日下午开始;最后一次公开线索显示她曾在大学教学楼附近出现过;家属在10月31日之后报警并在社交平台发起寻人;11月10日家属抵达当地,11月11日警方向家属确认身份并告知死亡;关于校园霸凌或其他具体冲突的说法目前尚未被官方证实。报道和讨论应以这些核实过的时间与地点为基准,避免凭空拼接因果链。

张先生的绝望可以理解,那种千里之外无法伸手的痛,让人做出任何可能的努力。公众的焦虑同样可以理解,人们希望通过转发和讨论来帮忙寻找答案。媒体的作用在于既要传递信息,也要保护当事人的尊严。任何未核实的指控都会在当事家庭上撒盐,也可能影响后续的司法走向。把情感放在心里,仍要让事实主导报道君润宜保,这是对逝者与其亲属的最基本尊重。

校方与外交机构在类似事件里承担的责任有明确分工:学校应提供学生日常管理、校园监控调取和心理援助;当地警方负责现场调查和证据收集;中国驻外使领馆可以提供法律与语言协助,帮助家属了解当地程序并提供必要协助。事发后家属应优先与学校、警方和使馆建立联系,并保留所有与学生交流的记录,这些会成为调查的重要线索。预先保存这些联系方式在危急时能节省时间与焦虑。

出国读书不仅是学术选择,更是生活方式的转换。家长在决定送孩子出国时,应与孩子就日常起居、心理健康和应急预案多沟通,了解学校为外籍学生设立的支持系统是否健全。学校应把语言辅导和心理辅导提前纳入学期计划,尤其对新入学的外国学生给出明确的指引。媒体报道要以事实为准绳,避免把未经核实的信息推向公众,防止对受害家庭造成二度伤害。

张先生在发寻人帖时的手忙脚乱、邻里朋友翻找旧照片的场景、以及同学们在学校走廊里犹豫着是否开口的瞬间,这些日常画面把事件从新闻拉回到活生生的人。几个朋友在聊天时打趣说张先生办机票时差点选错航班,那种带着尴尬的笑有时候能缓解气氛,也让现实不至于全部陷入沉重。这样的插曲不轻视悲痛,反而把人的多面性展现出来,悲伤与生活并行不悖。

网络的传播有助于寻找线索,也容易放大误差。转发寻人启事通常能在短时间内带来目击信息,但转发未经核实的死因描述只会带来混乱。公众参与时可以选择关注官方通报,转发时注明信息来源,避免传播没有来源的断言。对话框里的评论不少是热心的建议,有的提出具体的联络方式,有的分享自己或亲友在海外遇到困难时的经验。这些经验性建议往往比情绪性的指责更能帮到处在困境的人。

高校可以在国际学生入学手册里增设紧急联络卡、提供本地电话卡与常用服务指南、安排语言伙伴和心理辅导优先预约,这些都能在学生遇到困难时提供实质帮助。驻外使领馆可以在领事保护栏目里放置针对学生的专门指南,便于家属在紧急时刻找到准确的步骤和联系方式。学校与使领馆的配合机制可以通过演练来检验,确保一旦发生紧急事件,各方能高效协作。家长在孩子出国前能做的准备包括:了解学校国际学生服务的具体内容、把紧急联系人列表保存到手机里、建议孩子建立固定的日常联络习惯、为孩子购买含有紧急救援的海外医疗与旅程保险。留学生自己应意识到遇到困扰时及时告知辅导员或班主任,主动寻求帮助。把这些准备事先做了,能在关键时刻节省寻找与沟通的成本。

这件事也对社会表达了一种提醒:对异国他乡的青少年应多一份温柔。语言不通并不只是学习问题,它会削弱人在人际关系中的主动权。外界若能多一点包容,多搭一条沟通的桥梁,许多小痛苦就不会滚成大灾难。学校、家长与朋友三者之间的联动不必太复杂,但须常态化,比如固定回访、定期心理测评和语言辅导的长期安排。

对媒体与公众来说,关注不应止于热闹。理性的关注需要把有限的注意力投向能够产生改变的方向:督促学校完善服务流程、推动使馆增设学生保护举措、推动高校之间分享应对国际学生突发事件的经验。这样的推动不是一句口号,而是沉下去的行动。

张先生眼中的那张通话记录会一直存在,像一个无声的提醒,提醒着所有人关于准备、沟通与陪伴的重要。张先生和他的亲友在丧失中前行,社区里的人在帮忙做寻人海报、翻看监控录像、联系可能的目击者。每一次努力都被记录,每一次转发都可能带来一线希望。即便最后调查给出明确结果,空缺的那段陪伴仍无法被时间填补。

对这位年轻生命的思念会以无言的方式延续,成为促动制度改进与家庭教育反思的动力。那张显示着10月31日通话时间的屏幕,是事件里最简单也最残酷的道具。它提醒人们:离家路上,准备比雄心更重要;在外的年轻人,支持比成绩更珍贵。家长、学校与社会三方若都能把关注点从单纯的学业成绩转向更全面的生活照顾,许多悲剧或能被挡在发生之前。

在事件逐步被官方机关梳理清楚的日子里,所有关注不该只是眼泪与愤怒。把心力转化为对制度改进的推动,比任何空洞的指控更有力量。留学生回国的航班会继续起落君润宜保,校园的课堂也会照常开设,但在这些机械重复的表面下,关乎安全与相互理解的细节需要被不断修缮。读到这里,或许有人会想做点具体事。把常用的驻外使领馆电话和学校国际学生办公室的联系方式整理好,和在外的亲友约定一个固定的通话时段,把语言学习和心理支持视为出国准备的一部分,这些都不是高大上的要求,但能在关键时刻拉住人。社会在面对类似情况时,既要有同情的热度,也需有推动改变的耐心与策略。

天盛优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。